<sup id="ecicy"></sup>

記者張苑文、田雙雙攝

“江南有座金華城,城邊有座白龍橋,橋下外婆在講著那故事,坐在橋上看到,星星掉進了那條小河……”陳越為故鄉寫下的歌曲《江南有座金華城》描繪了一個承載童年記憶的外婆,一個美好人生和原鄉家園的象征。

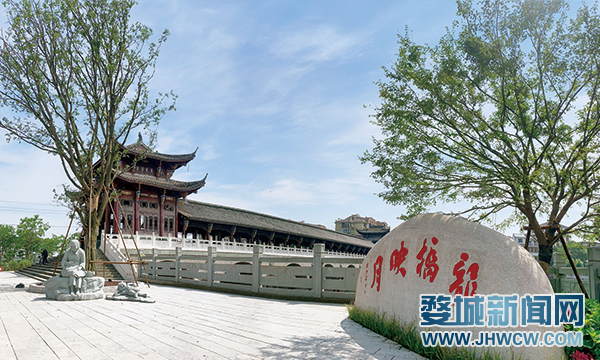

循著歌聲,見到外婆。全國首個情感主題文化公園——婺城區白龍橋鎮“龍橋映月”外婆文化公園于近日落成。一組外婆主題祖孫雕像溫情亮相,這組雕像分別放置在廊橋的兩頭,廊橋的西頭是一個外婆和三個孩子,廊橋的東頭是兩個孩子,呈現了一組兒孫繞膝、伙伴玩耍的歡樂場景。一份烙刻在每個人心間的鄉愁情懷以一種頗具儀式感的方式呈現在公眾面前。

“一條溪、一座橋、一個外婆,我們的設計初衷就是盡可能地做到親民,實現情景交融。這個外婆是所有人的外婆,而這5個孩子是婺城的5個福娃,也代表了五朵金茶花,雕像本身就有著特殊的象征意義。”外婆文化公園總設計師、上海“禾易”設計創始人兼董事長胡平說。在他看來,這位意象化的“外婆”同樣賦予了婺城的“母親河”白沙溪以親切的人間煙火味和親情的溫度,賦予了幾經風雨的白龍古廊橋以親情傳承的意義。

一脈水系 綻放古婺芳華

在千年州府地浙中金華,南山北山環抱,猶如青龍白虎守護在婺江兩畔,成就了兩個并駕齊驅又相映成輝的文化群落。悠悠北山開啟了婺學文化之源,而清清白沙啟迪了躋身世界灌溉工程遺產名錄的水文明。

白沙溪舊名“白龍溪”,發源于浙江遂昌、武義交界的獅子巖,干流全長65.8公里,流域面積320平方公里。由沙畈溪口門陣入金華境,匯集銀坑溪、半溪等幾十條大小支流,在白龍橋鎮匯入婺江。流域內有著2座中型水庫(沙畈水庫、金蘭水庫)和浙江省最大的自然保護區“婺城南山省級自然保護區”,是金華市區的主要飲用水源。千百年來不僅養育了無數杰出的婺鄉兒女,也是錢塘江詩路文化帶上一顆璀璨的明珠。

東漢建武三年(公元27年),輔國大將軍盧文臺率領部下36人首筑白沙堰,引水灌溉,其“深掏潭、低筑堰”的梯級群堰壩體,是浙江省現存最古老的堰壩引水灌溉工程。盡管歷經1900余年的光陰,至今仍有21座古堰繼續發揮作用。2020年12月8日,白沙溪三十六堰入選世界灌溉工程遺產。

一脈白沙溪,串起白沙八景。“龍橋映月、寶塔搖鈴、白沙古堰、瑯琊峰回、鐵店遺韻、雙湖煙雨、烏云橋渡、澗道雄關”,把婺城大地上散落的自然景觀、歷史資源、人文資源集結成線,以景為點地解讀了綠水青山就是金山銀山的幸福密碼,以點帶面地展現了“都市經濟創新城、美好生活幸福城”落地成景的奮斗歷程。

一座廊橋 傳遞古今文明

昔我往矣,楊柳依依;今我來思,雨雪霏霏。白龍橋古鎮位于婺、蘭、湯三地交界處。在古代,白龍古廊橋是要道樞紐。時光荏苒間,萬千步履打這橋上過,共同編織起白沙文明。相傳白龍古廊橋與省級文保單位武義熟溪橋始建年代相仿,且同為木石結構,上有廊檐蔽日擋雨,檐下文官乘轎,武官走馬,布衣行路,商賈往來無數,自是一番古道市井。古橋頭有一處官辦客棧,稱驛站或鋪司,在廊橋,有你儂我儂的深情話別,高山流水的彼此矚望,亦有鄉民挑秧苗唱婺劇的煙火日常。

“你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子,你裝飾了別人的夢。”這樣的故事,在千百年前的白龍古廊橋畔就已周而復始地上演,那里浸潤了白沙溪的四季與悲喜。

幾經朝代更迭,戰亂風雨,上世紀中葉,白龍古廊橋終因年久失修,坍塌損毀。如今,重修的古廊橋巍然橫跨白沙溪兩岸,串聯起古今文化記憶。

明朝進士杜恒《白沙春水》筆下的白沙溪一派清新景致。“白沙春水鏡光清,水面無風似掌平。春暖錦鱗吹細浪,晚晴黃鶯囀新聲。煙堤綠樹人家小,云渚斜陽釣艇橫……”白沙水暖,楊柳剛剛吐了金線,陽光照進水里,又透過樹林明晃晃地打過來,白沙溪畔金燦燦的灘涂上冒出了一抹蔥綠,日月輪轉,已然入夏,閑人走過,驚起一行白鷺,暈開的碧水里漾出好多人的臉。橋上來來往往的人開始惦記那口香醇的佳釀。

一種名喚“蓼草”的植物自古就長在白沙溪畔,鄉民們用它泡水,直至芒草花開,蟬鳴四起,取了蓼草泡的水制麥曲,而后的秋收,糯米供足了糧倉,剩下的都仿佛透著酒香。但大家定要等到冬至以后,方下令取白沙泉,將紅曲、麥曲及剛蒸熟的糯米按著祖傳的方子埋入酒壇。發酵后數日,打點妥當,而后密封,藏進窖底,待到來年隆冬時節,便可就著爐火溫一壺古婺佳釀。

這一壺古婺佳釀,陶醉了白龍古廊橋的前世今生。溪里閑游的魚蝦,與溪邊生活的人一樣歡快。一葉輕舟,劃出歲月的波紋,在碎石與水草之間講述“幸福的味道”。

一個外婆 講述溫暖家園

知名音樂人陳越在白龍橋度過了童年與少年時期。在人生最初的二十余年里,陳越在白沙溪畔聽外婆講著動人的故事、豐富的人生和多彩的世界。外婆講的故事成為融于血脈的精神給養,潤澤了陳越旺盛的藝術性靈。

20多年前,陳越背井離鄉,追逐音樂夢想。迎著改革開放的東風,走進南來北往的人潮,一首《江南有座金華城》第一次將白龍橋承載的濃濃鄉情唱進了千千萬萬人的心中,也將外婆的溫暖送進了天下兒女的心田。

“一條江水悠悠,兩岸青山環繞。是誰輕輕搖著小船,穿過那條歲月的河。每當那太陽西沉,炊煙緩緩地升起。仿佛又聽見,小巷的深處,那聲回家的呼喚。”《江南有座金華城》中“外婆”的聲聲呼喚,是游子心中不能忘懷的溫暖。這位和藹可親又有著講不完的故事的“外婆”成了一個文化符號,成了白沙溪沿線燦爛人文景觀里的一個溫暖意象。

從小喝著白沙溪水長大的詩人南蠻玉對白沙溪畔的外婆有不可磨滅的記憶。

南蠻玉說:“看到萱草開花,就想起外婆。外婆的山居菜地里種了大片的萱草,夏天開花時滿園燦爛。外婆把萱草花摘了燒湯給我吃。陪外婆到菜園里摘黃瓜、絲瓜、四季豆,把土豆放在灶灰里煨到軟糯,都是童年的美事。后來她全家搬到白沙溪旁邊住,單門獨戶,和白沙溪之間只隔著一條公路。她在房子后面種了許多下山蘭。蘭花開的時候去看外婆,她折了許多開得正好的給我。外婆就說小孩子喜歡是最重要的,花還會再開的。那時二十多歲,被老人寵成孩子,挺想寫首詩的。外婆白皙秀氣,做人很好,是當年十里八村有名的好老太太。一轉眼外婆已成記憶,白沙溪水又流了許多春秋,給外婆的詩還是不知如何落墨。”

南蠻玉認為,外婆文化公園的建成是婺城文化名城建設的一個充滿人文情懷的創舉,是“詩路婺城”建設的點睛之筆。當我們說到“家園”時,家園并非是一個空洞的名詞,她由我們置身其中的秀美山河、溫暖真誠的情感網絡、不能割舍的記憶和可以抵達的未來等共同組成。其中,對親人、對友人、對故鄉的美好情感,是“家園”中最溫暖的部分。

一個公園 映照幸福婺城

在外婆文化公園中,一組外婆主題祖孫雕像由一個老阿婆雕像和五個娃娃雕像組成,老阿婆一邊手把針線活兒,一邊照看著眼前穿著小肚兜的娃娃,不遠處是兩個一塊兒玩耍的娃娃,還有另外兩個娃娃在古廊橋的另一頭,一個瞧著對岸的外婆家,一個抱著球在玩耍。

除了這組主題雕像,外婆文化公園還配套了活動廣場、休憩空間等。在鄰近居民區的一側,公園選取山茶、紫薇等代表本土文化的花卉樹種進行穿插配置,四季見綠,全年飄香。

公園的建設融合了白沙溪沿線的鄉賢文化、治水文化、紅色文化、新時代的圖強文化以及“親愛的”城市文化,為千千萬萬人對溫暖的外婆、美麗的故鄉、偉大的祖國、壯麗的新時代的深切情感找到了一個寄托的載體。

伴隨“人文婺城幸福城”迭代升級,“文化名城”建設的循序推進,在“外婆文化”這一情感IP輻射下,外婆童謠文化廣場、外婆童詩館在金華市榮光國際學校落地。外婆童詩獎評選、外婆美食節等將陸續推進。

作為全國首個情感主題公園,下步還可通過開展以“外婆親情文化”為主題的系列文旅活動,開發親情主題系列詩/歌文創產品,來擴大“白沙八景”的影響力,讓“親情文化”成為白沙溪流域的一個知名品牌,以文化的力量推動鄉村振興。

那伴著歌聲感動了一代代游子的“外婆”,那在白沙溪畔從未遠去的“外婆”,呼喚著游子回到婺城懷抱,一個外婆文化公園,就是一個理想家園的縮影,一個幸福婺城的時代影像。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>