<sup id="ecicy"></sup>

想要探尋城市中最有滋味的人間煙火,老街無疑是最佳的去處——晨光中,早餐店的香氣喚醒沉睡的味蕾;正午時,街邊小店的店主扇著扇子午睡;夜幕里,家家戶戶的燈火隔開外界的霓虹。這里的時光仿佛走得比較慢,讓你能夠觸碰到城市的呼吸。

在金華,有的老街已成為景區(qū),而有的老街依舊保留著老樣子,如同城市的年輪一般,承載著這片土地的記憶,位于城東的旌孝街就是這樣的存在。

1西邊有格調(diào)東邊有生活

旌孝街全長1052米,寬7~9米,被東市北街分為兩段,雖只有一街之隔,但給人的感受大不相同。

西邊的旌孝街與將軍路相連,中間還有一個通往石榴巷的岔口。在晴天來到這里,漫步在梧桐樹下,四處寧靜,微風輕拂,陽光從樹葉間灑下的光影搖晃綽約。一邊是金華市三清宮,另一邊是錯落的民居,沿街開了不少裝修有格調(diào)的咖啡店,成為許多年輕人喜愛的打卡之地。

“我們今天沒有課,又刷到紅房子咖啡店重新營業(yè),做了Hello Kitty主題的裝飾,就來打卡啦!”一位在等待甜品時,拉著朋友拍照的顧客說。

一路向東北方向走去,在穿過東市北街時,仿佛穿越了一道“結(jié)界”,周圍一下就充滿了熱鬧的生活氣息,東市街小學(xué)里傳來上課鈴聲,清風公園中有許多閑坐的居民,還有放滿新鮮蔬菜的菜攤、花樣繁多的老式糕餅店、擺著大酒缸的酒坊……

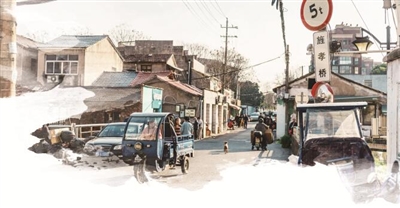

這一段旌孝街的盡頭是人民東路,沿街的房子大多為一層樓的平房,有的還用于居住,大部分已改成店面。街中有一座旌孝橋,橋下是一條被叫作“通園溪”的金華古城護城河,由北向南直入婺江。

旌孝橋的西側(cè)有一家小吃店,在下午4點就迎來了客人。

“我在1992年就來旌孝街了,當時街邊都住人,沒有這么大的門,我租下一間木頭房子后,把攤擺在外面。”張錫容今年54歲,是羅埠人,與妻子一同經(jīng)營這家小吃店。

凌晨2點50分,張錫容與妻子到店里準備,一人和面,一人打豆?jié){,早上5時左右,就有附近的居民來到店里,熟絡(luò)地點上一份燒餅油條配豆?jié){。張錫容說:“現(xiàn)在用水、用電、采購都方便多了,以前用的是煤餅爐,煤餅要自己騎著三輪車,從勝利街那個上坡運回來。”

等到上午9時30分左右,張錫容又開始炒菜,中午賣快餐,忙到下午,他烤起了蔥燒餅,等待隔壁小學(xué)放學(xué)時的一波人流,一直到下午6時才關(guān)門回家。

“五一”假期,張錫容一天都沒有休息,為宅家的老客與慕名而來的游客提供美味,這樣的生活讓他十分充實。

在橋的另一邊,有一家開了35年的理發(fā)店,老板娘阿玲在20歲那年,就來到旌孝街,看著門前從石子路變成瀝青路。

“當時整條街上只有兩家理發(fā)店,因為港片流行,男生愛剪郭富城同款發(fā)型,女生愛‘翻翹’。有一次附近的造漆廠辦晚會,女生們要表演大合唱,在這排隊吹頭發(fā)。”阿玲回憶道,過去網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達,每隔一段時間,她就要去溫州學(xué)習當時流行的發(fā)型。

現(xiàn)在店內(nèi)的裝修還保持著老樣子,藍色花紋的地板、陳舊的大梳妝鏡、用于坐著洗頭發(fā)的水臺……“主要是老顧客比較多,年輕人都愛去更潮流的理發(fā)店了。”阿玲的丈夫前幾年退休,平日也在店里陪她,兩人作伴也挺快樂。

2曾是往杭州方向的必經(jīng)之路

在古時,金華府城城門之一的旌孝門就位于此處,旌孝街是人們通往杭州、義烏的重要古道。

“旌孝”之名從何而來呢?

在旌孝街上可以找到一面墻繪,記錄著街名來歷的傳說,相傳明朝時有一鄉(xiāng)間少女,家貧,事親至孝,死于義烏門外的石橋上,石橋后被命名為旌孝橋,街以橋名。

《金華古子城》一書,對旌孝街名字的由來進行考證,認為旌孝(街)具有象征意義,是為紀念秦朝“顏烏葬父”的孝行,自唐代始建府城門時,就有“旌孝”之名,坊間孝女傳聞是旌孝街外約一里的清代“旌孝坊”的故事。

以往的旌孝街遠沒有這么長,僅指城墻內(nèi)街。《浙江省金華市地名志》整理了清代以后,旌孝街的變遷:“道光《金華縣志》載,旌孝橋南稱義烏門街,橋北稱東關(guān)街。光緒《金華縣志》載,橋南稱旌孝門大街,橋北稱游宅街。1957年6月前,分稱三清殿、馮宅嶺背、旌孝街、游宅街等地段名。1957年7月并稱旌孝街、游宅街。1967年11月兩段合并改稱軍民路。1983年3月復(fù)稱旌孝街。”

民國文人朱黻的《游婺雜志》被收錄于《縉云文征續(xù)編》中,記錄了一次從旌孝門出發(fā),經(jīng)過游宅街的游玩:“與二三友東出旌孝門,玩‘清風樓頭’故址,直對游宅街行,街旁有‘霏雨庵’牌門榜其左,予則折北往,繞隴行,不二里抵庵,庵前有田園,左右有修竹,入內(nèi)見鋈碧壯嚴,即知二十年內(nèi)恢造梵剎也。”

旌孝街不僅有厚重歷史,還有文化故事,比如麗澤書院曾搬遷至旌孝門,金華道情傳統(tǒng)長篇曲目《尼姑記》的故事發(fā)生在游宅街(現(xiàn)旌孝街),以及我國著名新聞先驅(qū)邵飄萍有一處故居位于旌孝街362號。

據(jù)悉,這處故居是24歲的邵飄萍與原配夫人結(jié)婚之處,建于清代晚期,原先被環(huán)球制漆廠當倉庫使用,在2006年古子城歷史文化區(qū)歷史建筑普查時被發(fā)現(xiàn),并于同年進行修繕。

3老街坊記憶里的老街

旌孝街的北面多為新建高樓住宅,南面有多條小巷,聯(lián)通著一棟棟自建民宅,里面能找到更多與老街有關(guān)的鮮活記憶。

從游宜巷往里走,拐幾個彎,來到了方柏潮家,他今年86歲,得知記者的來意后,他的第一句話就是:“我是在游宅街6號出生的,一輩子都在這。”

方柏潮曾有一年讀私學(xué)的經(jīng)歷,上課的地點就在街上的祠堂里,他說:“那是一個三進的祠堂,我們把第一進當作教室,第二進當作操場。老師是一個姓李的金華城里人,教三四十個小孩念字讀書,他的字寫得好,有人專門請他去家里寫東西。”

方柏潮專科畢業(yè)后,在1962年回到旌孝街,辦過農(nóng)業(yè)機械修理廠,組建過建筑工程隊,等到退休賦閑在家,還精力滿滿地跑去老年大學(xué)學(xué)唱婺劇、拉二胡。

“我聽長輩講起,以前的旌孝門非常壯觀,有兩道門,從小城門進去后,要拐個彎,再從大城門進城。不過我小時候就沒有見過了。”方柏潮說,街邊的住宅區(qū),原本大多是田地,一直到20世紀50年代,才陸續(xù)建起房子,后來周邊還出現(xiàn)了工廠、學(xué)校,更是熱鬧了起來。

游新巷的道路更為狹長,今年72歲的鄭芬芳與老伴住在這里。

“我是澧浦鎮(zhèn)人,是50多年前嫁過來的。從外觀看,旌孝街沒啥變化,還是舊舊的,只有我們住戶知道變化在哪里。”鄭芬芳如數(shù)家珍地說,造漆廠關(guān)停后,生活環(huán)境變好了;城市綠道建好后,晚上散步有去處了;街上店面林立,生活更方便了……

城市日新月異,承載著歷史與情感的老街,也正在以自己的節(jié)奏,刻畫著新的年輪。

看婺城新聞,關(guān)注婺城新聞網(wǎng)微信

<sup id="ecicy"></sup>