<sup id="ecicy"></sup>

京報館老照片由邵澄提供

邵飄萍嫡孫邵澄

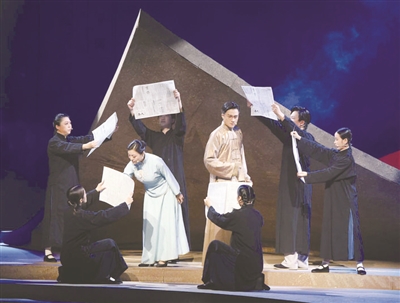

6月7日和6月8日晚,四川省樂山市,岷江邊的老年活動中心劇場,連著兩晚座無虛席。觀眾們為之鼓掌、叫好甚至落淚的,是話劇《京報》覺醒版的首演,講的是一位金華人的故事。他就是邵飄萍,中國新聞先驅、《京報》創始人。這是全國首部以邵飄萍為原型、再現《京報》創辦歷史的劇目。

觀眾席中,有一位老人多次紅了眼眶,不時默默點頭、微笑。他是邵飄萍的嫡孫邵澄,今年72歲,專程與老伴從北京趕到樂山觀看演出。這并不是他第一次看話劇《京報》,去年6月,這部由北京市西城區文化館打造的話劇在國家話劇院的舞臺首演。今年,該劇經過再度凝練和編排,取名為《京報》覺醒版,是本次入選第十屆中國原創話劇邀請展中唯一一個由非專業演員演出的劇目。

第十屆中國原創話劇邀請展由中國國家話劇院、北京市西城區人民政府主辦,四川省樂山市人民政府、中央戲劇學院特邀主辦。

在北京的演出很成功,觀眾驚呼:“沒想到北京的老胡同里住過這樣一位了不起的浙江人!”在樂山的演出同樣精彩,直至謝幕都沒有一名觀眾離場。

一段發生在100多年前的“新聞救國”故事,一部時長100分鐘的話劇,何以深深打動現在的觀眾?讓我們走進這部話劇,走到臺前幕后,揭開共鳴的奧秘。

北京有百余份報紙,

憑什么嶄露頭角?

鐵肩,辣手

故事從1916年8月開始。昏暗的舞臺上,一束燈光打下,一名年輕人緩緩出現。他身著長袍馬褂,頭戴禮帽,手提皮箱,鼻梁上架著圓形鏡片,一副意氣風發的模樣。這是邵飄萍,他受上海《申報》社長史量才委托,來到北京任駐京特派記者。那一年,邵飄萍30歲,成為中國新聞史上首個享有特派員稱號的記者。

在這之前,邵飄萍已積累豐富的新聞經驗。他23歲任《申報》特約通訊員,25歲擔綱《漢民日報》主筆,26歲任《浙江軍政府公報》編輯,27歲在日本組建通訊社。來到北京,他想大干一番事業。不承想,當時北京的新聞環境混沌不堪。

彼時,北洋政府和外國通訊社勾結,把持消息來源不容國人染指,新聞被操控在境外新聞機構手中。國人辦報只能從外國人手里購買新聞刊登。面對這樣的境況,邵飄萍一時間在北京無法寫出有價值的新聞。

面對阻撓,邵飄萍并未氣餒,他借助自己的外語優勢,成立北京新聞編譯社,把從國外得到的消息進行翻譯,自己也開展采訪,有償提供給其他新聞媒體。這個編譯社是首個由國人自辦的新聞通訊社,社里主要的工作人員就兩人,邵飄萍和夫人湯修慧。湯修慧是江蘇人,畢業于浙江女子師范學校,多才多藝,是邵飄萍生活和工作上的雙重賢內助。

不久后,邵飄萍又兼任由章士釗主辦的《甲寅》周刊主編,開始刊發評論文章,言辭犀利,直指當權政府。可是,這些言論和章士釗當時的想法并不完全契合,兩人出現紛爭。

如何才能追求真正的新聞自由?邵飄萍想到自辦一份報紙。然而自辦報紙談何容易?

話劇中,有一段湯修慧與邵飄萍的對話——

“你有資金和人手嗎?”“總會有的。”

“既無勢力又無錢財,只能任人擺布。”“既無勢力又無錢財,才能讓人無法擺布。”

“可北京有百余份報紙,你憑什么嶄露頭角?”“鐵肩,辣手!”

“寫給誰看?”“人,最普通的人,渴望知曉真相的人,在混戰旋渦中苦苦掙扎、追尋一些光的人。”

“那你置個人安危于何處?”“應如亂世之飄萍!我們手無寸鐵,有的只是竹筆一桿,但也要有自己的陣地啊!”

5個來回,邵飄萍的回答字字句句鏗鏘有力,回答了湯修慧的問題,也讓觀眾心潮澎湃。

1918年10月5日,《京報》問世,邵飄萍將親手寫的“鐵肩辣手”四字掛于編輯部。他在創刊詞《本報因何而出世乎》中寫道:“樹不拔之基,乃萬年之計,治本之策。必使政府聽命于正當民意之前,是即本報之所為作也!”

當臺上念完創刊詞,觀眾席早已掌聲雷鳴。

《京報》不遺余力揭露腐敗行為,為民眾發聲。辦報僅一個月,《京報》的發行量就從300份增加到4000份,最高日發行量達6000份,成為當時北京發行量最大的報紙。

難忘那一夜

為五四運動吹響集結的號角

時間來到1919年5月3日晚,一個不眠之夜。

就在前一天,北京大學校長蔡元培獲悉,北洋政府內閣發出密令,命令出席巴黎和會的代表在山東條款上簽字。當天下午,北大召開緊急會議,到會的有國民雜志社和各校學生代表百余人。蔡元培介紹了巴黎和會上帝國主義相互勾結犧牲中國主權的情況,號召大家奮起救國。很快,一則通知發出,5月3日晚7時在北大法科禮堂召開全體學生大會,北京10多個學校的學生代表參加。

這就是五四運動前夜。當晚的北大法科禮堂燈火通明,開會時間未到,禮堂內就已人頭攢動。最先發表演說的是邵飄萍。當時北京學界的兩大進步社團有北京大學新聞研究學會和國民雜志社,邵飄萍除了《京報》社長的身份外,他還是北大新聞學研究會導師、國民雜志社顧問。蔡元培邀請他做演講,自在情理之中。

邵澄在一篇緬懷祖父的文章中寫道:“他悲憤而激昂地報告巴黎和會上中國外交失敗的經過和原因,具體分析山東問題的性質及當前形勢。他大聲疾呼:‘現民族危機系于一發,如果我們緘默等待,民族就無從挽救而只有淪亡。北大是高等學府,應當挺身而出,把各校同學發動起來,救亡圖存,奮起抗爭!’”

這號召聲從106年前傳來,飾演學生的演員們從四面八方快速走來,一路穿過觀眾席奔向舞臺,他們振臂高呼:“外懲國賊!還我青島!”身處其中,一時間分不清是歷史還是現實,沉浸式的觀感讓人熱血沸騰。

106年前的那一晚,更是激昂憤慨至極。北大學生謝紹敏悲憤填膺,當場咬破手指,撕下衣襟,血書“還我青島”四個大字,將會議推向高潮,凄涼悲壯的會場氛圍融入深深的夜里,次日于天安門舉行學界游行示威的決定就此定下。

“那是一個不眠之夜,祖父振聾發聵的演講敲響了祖國危亡的警鐘,為五四運動吹響集結的號角。據祖母回憶,祖父很晚才回到報館,回來后馬不停蹄撰寫文章。”邵澄說,5月4日的《京報》刊發了邵飄萍寫的新聞稿《北京學生界之憤慨》,以及《勖我學生》等評論,將“五三”學生大會及時局以最快的速度和最大的信息量通報全社會。

5月4日,邵飄萍不知疲倦,安排記者采訪報道天安門學界集會游行情況,自己又前往國立法政專門學校,參加北京各校代表舉行的集會,并再次上臺發表演講。之后的兩個月里,他發表了40余篇署名文章,帶領《京報》與全國進步報刊相互配合,形成統一輿論,有力支持學生運動。

“在巴黎和會簽訂合約的最后期限,中國外交官員沒有出席,我們勝利啦!”舞臺上的一句喜報,也讓在場觀眾喜極而泣,掌聲如潮如海。

他是一名記者,一個文人

一名中國共產黨黨員

話劇在開場和臨近結束時,分別用旁白介紹了邵飄萍的身份。開場是“他是一名記者,一個文人”,臨近結尾,旁白里多了一個身份,“他是一名記者,一個文人,一名中國共產黨黨員”。

除了展現邵飄萍在人生最后10年創辦《京報》的風雨歷程,該話劇其實還埋了一條暗線,那就是他秘密入黨的事跡。至1926年4月26日,邵飄萍被殺害,他都未曾公開自己的政治身份,只道一聲“諸位免送”便英勇就義。直到1986年,他中共秘密黨員的身份才被揭開。

邵飄萍秘密入黨是在1925年春天,他的入黨介紹人之一就是李大釗,中國共產黨的主要創始人。邵澄覺得,邵飄萍入黨是順理成章的,“祖父在1913年留學日本后就認識了李大釗,在第二次流亡日本時又結識不少進步青年,可以說很早就在思想上入了黨,他是國內最早宣傳馬克思主義的報人”。

1919年8月,《京報》因屢屢發表揭露政府腐敗的文章而被查封,邵飄萍遭全國通緝,被迫東渡日本。其間,他撰寫了《綜合研究各國社會思潮》和《新俄國之研究》兩部專著,系統介紹馬克思主義基本原理和俄國十月革命經驗。

次年,邵飄萍回國,《京報》復刊。當他得知北大馬克思學說研究會成立,便把自己在日本收集的相關著作贈與研究會。

1921年,中國共產黨成立,第一份中央政治機關刊物《向導》創刊,《京報》以廣告形式免費刊登并附每一期的詳細目錄。邵飄萍通過《京報》宣傳黨的政策主張,支持工人運動和學生運動。《京報》曾連續兩個月整版報道五卅運動進展,并發表評論文章呼吁民眾一致對外。1926年段祺瑞政府鎮壓學生,《京報》發表文章痛斥軍閥,公開支持中共領導的抗議活動。

除了以《京報》為宣傳陣地,邵飄萍還培養了一批進步青年和黨的新聞骨干。在任北大新聞學研究會導師時,他講授新聞采訪和輿論斗爭策略,學員包括毛澤東、高君宇、羅章龍等,后來都成為中國共產黨的早期成員。

當時,毛澤東在北大圖書館工作,受邵飄萍的影響和啟發,他回到長沙后創辦《湘江評論》。1936年,毛澤東在陜北接受美國記者斯諾采訪時,稱邵飄萍對他幫助很大,是一個“具有熱烈理想和優良品質的人”。他在晚年仍說“我是邵飄萍的學生”。

邵飄萍就義后,京報館第二次被封。1928年,北洋軍閥政府垮臺,湯修慧于當年6月12日再次復刊《京報》,繼任社長。在北京市西城區魏染胡同35號,一介弱女子繼承夫志,帶著全體員工撐起京報館。

舞臺中央,光打在湯修慧身上,她高舉《京報》,與同仁們慷慨激昂共念《京報二次復活宣言》:“京報之工作一日不中止,則飄萍先生之志愿,亙古如新……”

大幕徐徐落下,掌聲經久不息。

跨越百年

兩代年輕人隔空對話

待演員一一謝幕后,該劇制作人、總導演楊地走上舞臺。他告訴觀眾,話劇《京報》的演員除了邵飄萍的扮演者外,其他人都不是專業話劇演員,來自各行各業,有心理咨詢師、科技館工作人員、京劇演員、配音演員、教師、在校大學生,還有沉浸式劇本殺的工作人員。他們因喜愛話劇加入北京市西城區文化館輕松戲劇俱樂部,本次巡演是公益演出,沒有報酬。可以說,話劇《京報》是從群眾中來,到群眾中去。

2021年,京報館舊址在西城區修繕重開。楊地介紹,北京市西城區文化館此前就有過紅色題材的創作,借由京報館的文物保護工作,文化館活用紅色資源,將這一題材創作成了一部原創話劇。《京報》也是北京市西城區文化館繼《父親·李大釗》和《新北平市長》后,從人物原型出發打造的“紅色題材劇目三部曲”之一。

楊地說,由于學員們都有自己的本職工作,排練大多放在晚上6點到11點,“大家得趕最后一班地鐵回家”。學員們還集中上了三天課,系統了解邵飄萍的生平事跡,其中有一天就是專門邀請邵澄來講祖父的故事。

“排練遇到很多困難,學員們都堅持下來并一一克服。在一次次的打磨中,大家都深深地敬佩邵飄萍的愛國情懷和責任擔當,他的精神在百年之后依舊值得我們年輕人學習。”楊地生于1986年,與邵飄萍剛好相差100歲,劇中的演職人員也都是年輕人,他將這出話劇稱為“兩代年輕人的百年對話”。

楊地說,團隊去京報館采風20多次,到國家圖書館搜集了大量資料,并多次與邵澄討論細節,盡量還原歷史原貌,“我們想用年輕人的視角致敬百年之前的理想,讓更多非新聞專業的人了解邵飄萍,傳承紅色精神”。

至今,團隊已排演兩個不同版本。去年在國家話劇院演出的版本時長2小時20分,制作了9米高的京報館大樓置于舞臺上,氣勢恢宏。今年在樂山演出的版本則精簡到1小時40分,舞臺則是報紙的形狀,并且設計成可旋轉的轉盤。這是為了今后去各地巡演更輕便化,希望《京報》能走向全國,讓更多人知曉邵飄萍。

將巡展的話劇取名為《京報》覺醒版,編劇、導演馬力達解釋其中有兩層含義,一是邵飄萍個人辦報思想以及他在共產主義思想上的覺醒,二是邵飄萍和《京報》對當時社會影響頗深,種種進步言論和所宣揚的早期馬克思主義的觀念,是對當時社會和民眾的覺醒。

“覺醒”,不止于此。邵飄萍的扮演者張惟坤今年35歲,他說每次排練都會感動得起雞皮疙瘩,“邵飄萍在面對困境時從不放棄,想方設法實現新聞救國的理想,這種堅持的精神和品格永不過時”。湯修慧的扮演者李雪婷在談到《京報二次復活宣言》時數次哽咽,流淚不止。她說,年輕人需要知道國家從艱難困苦到現在的繁榮美好,革命先輩們究竟經歷了什么。

四川省夾江中學語文老師閔時愷在觀看話劇時一刻不停歇,拍了10000多張照片。他說,邵飄萍救國擔當的情懷不僅影響了新聞從業者,還影響了現當代文人,他要把這些照片分享給學生,讓他們了解邵飄萍“鐵肩擔道義、辣手著文章”的故事。

明年是邵飄萍逝世100周年,話劇《京報》將在明年繼續進行調整完善,并計劃邀請專業演員加入。我們也期待,這部話劇能來金華展演,在這片家鄉熱土上致敬這位偉大的報人。

記者手記

青春熱血演繹百年信仰

帷幕落下后半個小時,劇場內依舊有觀眾沒離場,他們手握一份報紙,激動地相互交流,有的跑上臺和演職人員合影留念。

他們手中的報紙,是本次話劇專門設計的宣傳頁,制作成了一份《京報》的模樣,巧思盡顯其中。這樣的巧思,在話劇舞臺上可謂數不勝數。年輕的演職人員用心用情演繹、呈現百年前的年輕人,每一句臺詞都表達著敬畏,每一次舉手投足都承載著歷史的鄭重回響。

百年前,邵飄萍以“鐵肩辣手”為信念,在動蕩的暗夜里用文字點燃思想的火種。如今,年輕演員以另一種方式延續著這份擔當。這并非簡單的角色扮演,而是一次青年靈魂與歷史赤誠的共鳴——舞臺仿佛化作時光渡口,兩代年輕人在此相遇。觀眾的眼中亦閃著淚光,被打動被折服,與自己內心的某種信念悄然相認。

話劇《京報》在創作過程中,始終強調“邵飄萍不是一個人在戰斗”,夫人湯修慧、全體采編人員、當時的進步青年等形象都刻畫得濃墨重彩。邵飄萍背后是正在覺醒的追求真理、救國圖強的強大力量,這些精神品質一次次澆灌進更多年輕的心靈沃土。

歷史從未真正遠去,當青年一代愿意去講述、去傾聽、去承擔,那精神的火炬便永不熄滅。

值此邵飄萍殉難百年將至之際,一個強烈的愿望油然而生:這部凝聚著青春熱血與深刻理解的話劇,應當回到先生的家鄉來!在他出生、成長的土地上演出,讓家鄉的父老鄉親通過這方舞臺,重新觸摸這位赤子不屈的風骨與滾燙的赤誠。這不僅是一次藝術的巡禮,更是一場精神的溯源。讓家鄉的泥土與舞臺的光影交織,讓飄萍先生“鐵肩擔道義”的吶喊,在生養他的山水間激起更深沉的回響——

這無疑是對英魂的深切告慰。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>