<sup id="ecicy"></sup>

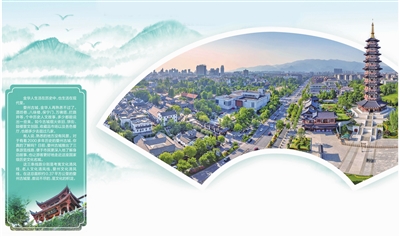

考寓文化一舉成名功歸十年寒窗

今年的高考、中考、期末考相繼結(jié)束,對(duì)于廣大學(xué)子來(lái)說(shuō),考試是學(xué)習(xí)生涯中必不可少的一環(huán)。在歲月的長(zhǎng)河里,古代的金華學(xué)子也是通過(guò)層層考試選拔去實(shí)現(xiàn)理想,正所謂“十年寒窗無(wú)人問,一舉成名天下知”。

科舉考試到了明代,基本形成從地方到中央的童試、鄉(xiāng)試、會(huì)試和殿試等4個(gè)等級(jí)。古人參加考試的條件要比現(xiàn)在困難得多,金華各縣通過(guò)童試的考生,就要背上行囊、跋山涉水到省城參加考試。通過(guò)者才能進(jìn)京參加殿試,獲得更高的功名。

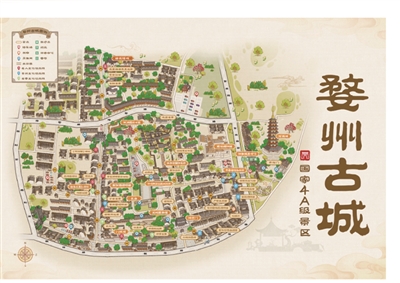

考生們一般會(huì)提前到金華做準(zhǔn)備,到了以后住哪兒呢?試館、考寓等場(chǎng)所便應(yīng)運(yùn)而生了,給考生提供復(fù)習(xí)備考和居住的落腳點(diǎn)。在婺州古城中,還保留著多個(gè)考寓。科舉制度已消逝在歲月長(zhǎng)河中,考寓則留下諸多考生勤奮拼搏的往事。

從保寧門出發(fā),沿著八詠路往西走,徐姓考生就能看到“老祖宗”備考的地方了,此地叫“徐家古里”。這是一幢典型的白墻黛瓦庭院式建筑,建于清道光甲辰年(1844)。石庫(kù)門上的石匾,除了寫有“徐家古里”四個(gè)字,還寫明了這是金華、永康、武義三地徐氏后裔出資合建的考寓。

推開木門走進(jìn)徐家古里,木結(jié)構(gòu)的梁架營(yíng)造出古樸的氣息。穿過(guò)門廳是個(gè)二進(jìn)的四合院,樓梯位于西側(cè)廂房門口,二樓的回廊可通往四周房間,整體結(jié)構(gòu)布局樸實(shí)精致。據(jù)金華市國(guó)家歷史文化名城工作委員會(huì)在2010年的認(rèn)定,徐家古里是迄今為止古子城區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)有文字流傳的最早的一幢清代民居。

如今,這里經(jīng)營(yíng)著一家茶莊,“煮萬(wàn)山香茗悟人生百味,藏一把好壺與歲月同行”。古時(shí)書香變茶香,而今看來(lái)也別有一番滋味。

在八詠路上繼續(xù)向西行至酒坊巷,徐家古里的茶香遇上了桐樹門的茶香。桐樹門也是一間茶室的名字,位于酒坊巷最南端。古時(shí)子城的西大門叫作“桐樹門”,相傳城門內(nèi)種有高大的桐樹,枝繁葉茂,亭亭如蓋。

南宋時(shí),坊間流傳著“桐齊檐,出狀元”的說(shuō)法,桐樹長(zhǎng)到和城樓屋檐一樣高,就會(huì)出狀元。傳說(shuō)第一次“桐齊檐”是在宋高宗紹興年間,金華果真出了第一個(gè)狀元,就是永康人陳亮。后來(lái)桐樹被雷劈斷,樹未死,而是從旁邊又新長(zhǎng)出一條枝干來(lái)。20多年后,金華人劉渭狀元及第,此時(shí)這棵桐樹正巧長(zhǎng)到和城樓屋檐一樣高。

這兩次高中成為金華科舉史上的美談,桐樹門附近也便有了一座狀元坊,給金華考寓文化增添了濃墨重彩的一筆。只是,從前的狀元坊究竟何樣已無(wú)從知曉。去年,桐樹門茶室的主理人應(yīng)陳雄按照自己的理解在茶室邊上造了一座仿宋制的木結(jié)構(gòu)茶室,取名“狀元樓”。開業(yè)時(shí),恰巧碰上俞敏洪帶團(tuán)隊(duì)到金華開展直播活動(dòng),也便成了狀元樓的首批客人。

金華在明清時(shí)的試士院位于侍王府內(nèi),所以多數(shù)考寓、試館就建在附近,集中在酒坊巷和太史第巷尤為多。一路走來(lái),能看到丁家考寓、湘巖試館、東陽(yáng)考寓、吳家試館等建筑錯(cuò)落分布于古巷內(nèi)。

位于將軍路上的永康考寓毗鄰侍王府,在清代曾是永康籍考生赴金趕考居住備考的場(chǎng)所。這座“類廳堂”式的建筑如今是省級(jí)文保單位,常年舉辦“科舉文化展”“胡鳳丹父子與《金華叢書》展”等陳列展。

金華是浙學(xué)發(fā)源地之一,文風(fēng)鼎盛,人才輩出,古城內(nèi)的眾多考寓是科舉文化的遺存,對(duì)研究古代教育制度有著很高的價(jià)值。讓人欣喜的是,象征著古時(shí)文化權(quán)威的金華府文廟正在原址復(fù)建中。

在古代,文廟和學(xué)宮合一,既是祭祀孔子的地方,也是官辦的學(xué)校。文廟里供奉先圣先師和先賢先儒;學(xué)宮的主體是明倫堂或講舍,是學(xué)官講學(xué)和生活的地方。新中國(guó)成立后,金華府文廟改建為新式學(xué)校,后又成為金華師范學(xué)校的校舍。

在如今的婺州古城內(nèi),金華府文廟建筑群已進(jìn)入最后的裝修階段,將于今年年內(nèi)對(duì)市民開放。金華教育史上的坐標(biāo)性建筑,值得期待。

名人文化一橫一縱遇見人文風(fēng)情

八詠路、酒坊巷,一橫一縱,是古城內(nèi)的兩條主街。千百年來(lái),有許許多多的歷史文化名人也和今天的你我一樣,走在這兩條街巷上,或行色匆匆,或躊躇滿志,要去完成自己的歷史使命。讓我們依舊從保寧門出發(fā),開啟一場(chǎng)盛大的時(shí)空穿越,去遇見古城內(nèi)的歷史文化名人。

沿著八詠路向西行走,到達(dá)的第一個(gè)地標(biāo)式建筑就是金華人再熟悉不過(guò)的八詠樓。不過(guò),在1500多年前的南朝,八詠樓還叫作玄暢樓。登臨八詠樓,你最先遇見的是當(dāng)時(shí)的金華太守沈約,正是他主持建造了此樓。

站在當(dāng)時(shí)金華地勢(shì)最開闊的制高點(diǎn)上,這位“網(wǎng)紅市長(zhǎng)”感懷萬(wàn)千,不僅寫下《登玄暢樓》一詩(shī),還洋洋灑灑續(xù)寫8首長(zhǎng)詩(shī),共計(jì)1800余字。“樓以詩(shī)顯,詩(shī)以樓傳”,八詠樓便由此得名。

長(zhǎng)歌八闕,八詠樓和金華在文人圈火速出圈。李白是否到過(guò)金華雖然未知,但他寫下過(guò)“落帆金華岸,赤松若可招。沈約八詠樓,城西孤岧峣。”回首這一路,你將遇見140余位文人墨客登臨八詠樓吟詩(shī)作賦。這些人與你擦肩而過(guò),你不一定都一一記得,但李清照一定給你留下深刻印象。

南宋紹興四年(1134),李清照落腳金華,寓居酒坊巷內(nèi),憂愁與疲憊掛在臉上。彼時(shí),她接連經(jīng)歷了北宋滅亡、喪夫婚變、家財(cái)散盡等一重重創(chuàng)傷。次年,她一步一步登上八詠樓,憑欄遠(yuǎn)眺,眼前青山綿延,一江婺水向西奔流。

李清照的哀愁是意境遼遠(yuǎn)、大氣磅礴的,她隨即寫下千古名句“水通南國(guó)三千里,氣壓江城十四州”。同樣是那個(gè)春天,婺江之畔她又觸景傷懷:“聞?wù)f雙溪春尚好,也擬泛輕舟。只恐雙溪舴艋舟,載不動(dòng)許多愁。”由此,雙溪舴艋舟成為一個(gè)經(jīng)典的文學(xué)意象。

由于八詠樓在當(dāng)時(shí)處于獨(dú)特地理位置,樓前城門一直是兵家必爭(zhēng)之地。時(shí)間來(lái)到明朝,你會(huì)看到抗清將領(lǐng)朱大典在八詠樓上誓死保衛(wèi)家園,轉(zhuǎn)瞬來(lái)到清朝,侍王李世賢登樓操演軍隊(duì)。1939年,周恩來(lái)在八詠樓下的八詠灘頭召開群眾大會(huì),慷慨激昂地宣傳抗戰(zhàn)方針……

八詠路上,名人故事道不盡說(shuō)不完,酒坊巷亦是如此。漫步616米長(zhǎng)的酒坊巷不過(guò)七八分鐘,但在歷史長(zhǎng)河中能遇見的名人卻不勝枚舉,這條古街承載著千百年的歷史文化積淀。

酒坊巷里,藏匿著一代報(bào)人邵飄萍故居,這里是他在金華生活、成長(zhǎng)的重要場(chǎng)所之一,于2011年成為省級(jí)文保單位。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,酒坊巷內(nèi)文化機(jī)構(gòu)林立,文化人士云集,曾有18家抗戰(zhàn)刊物聚集。紅色報(bào)刊《浙江潮》就在酒坊巷創(chuàng)刊,揭露和批判消極抗戰(zhàn),鼓動(dòng)群眾堅(jiān)持抗戰(zhàn)到底。

《浙江潮》還常在金華舉行各種座談會(huì)、報(bào)告會(huì)和讀書會(huì),開展抗戰(zhàn)宣傳。該刊堅(jiān)定的抗日立場(chǎng)和所發(fā)表文章的質(zhì)量,深得讀者好評(píng),引起各界關(guān)注。

戰(zhàn)時(shí),臺(tái)灣抗日志士李友邦將軍領(lǐng)導(dǎo)的臺(tái)灣義勇隊(duì)也在酒坊巷成立,這是由散居在大陸臺(tái)胞組織起的一支人數(shù)最多、影響力最大、持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的臺(tái)胞抗日隊(duì)伍。臺(tái)灣醫(yī)院和《臺(tái)灣先鋒》月刊編輯部也設(shè)在這里,共同見證了一段血與火的歷史。

走過(guò)這段戰(zhàn)時(shí)歲月故事,來(lái)到太史第巷,你將相繼遇見婺州兩位清官潘良貴和朱之錫。潘良貴就曾生活在此,他是北宋時(shí)期的高官,為人剛正不阿,為官清廉勤政。他多次拒絕奸臣勾結(jié),堅(jiān)持直言進(jìn)諫,因得罪權(quán)貴三次被貶。潘良貴一生兩袖清風(fēng),去世后由朝廷資助治喪費(fèi)用,被百姓稱為“清潘”。

義烏人朱之錫則是清初治河名臣,他官至總督河道,治理黃河、淮河及運(yùn)河長(zhǎng)達(dá)10年,殫精竭慮,卒于任上,年僅44歲。沿河百姓將他奉為“河神”,沿河立廟,稱之為“朱大王”。他去世后,朝廷在婺城建“宮保太史”,又是其后裔守孝的住宅。

名人故事轟轟烈烈,如今靜靜流淌在古城的一街一巷里,等待你去聆聽、去共鳴。

婺韻文化一身漢服體會(huì)古城煙火

感受考寓文化和名人文化,我們?cè)诎嗽伮泛途品幌镆褋?lái)來(lái)回回走了兩趟,故事還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有說(shuō)盡。這一趟,就讓我們換上漢服,沉浸式體驗(yàn)古城獨(dú)有的婺韻文化。

保寧門附近就有漢服換裝點(diǎn),擇一套中意的服飾化身“古城主角”,一趟婺韻煙火之旅就此開始。

當(dāng)白天的暑氣散去,夜幕降臨,婺州古城內(nèi)的街燈相繼亮起。布藝的宋韻掛燈在屋檐下發(fā)出橘色的燈光,營(yíng)造出婺韻氛圍感。豎式的詩(shī)詞燈從樹枝間垂下,點(diǎn)亮古城的詩(shī)意。靠在風(fēng)月無(wú)邊月亮燈上,亮燈的萬(wàn)佛塔成為拍照背景,“咔嚓”一聲定格你與古城的故事。

夜間的古城,一步一景,韻味十足。在鎮(zhèn)東井,可以欣賞宋韻音樂噴泉,體驗(yàn)宋代的流行樂器阮。不經(jīng)意的轉(zhuǎn)角處,還能與李清照的皮影投影和詩(shī)詞投影撞個(gè)滿懷。人在景中走,亦是城中景。

身穿漢服的你與傳統(tǒng)建筑相得益彰。熙春巷有10幢不同風(fēng)格的古建筑,由市民從各地遷建認(rèn)養(yǎng)。晚間的燈帶勾勒出古建筑別致的外形,飛檐斗拱彰顯著歲月年華,精雕細(xì)琢的門楣刻下藝術(shù)匠心。古建之美,美在恢弘氣勢(shì),也美在人文歷史的沉淀。

視覺未能及之處,嗅覺帶來(lái)不一樣的享受,行至酒坊巷,醇厚的酒香帶來(lái)更豐富的婺韻體驗(yàn)。酒坊巷自古以酒出名,相傳在明初,釀酒師傅戚壽三釀出風(fēng)味獨(dú)特的金華酒,自成一派,聲名大噪。如今的酒坊巷里入駐了許多特色餐飲,美酒自然少不了。在品酒之前,不妨先去巷中的金華酒博物館了解金華酒的前世今生。

金華酒名聲之起,始于唐代。當(dāng)時(shí)金華酒以糯米白蓼曲釀制,由于品質(zhì)出眾,成為名品官酒。唐中期,金華人創(chuàng)造性地以紅曲和白曲兼用的方式釀酒,既有白曲酒的鮮香,又有紅曲酒的色味,成為一種獨(dú)特的釀造技藝。

到了元代,金華已成為全國(guó)重要產(chǎn)酒區(qū),朝廷還以金華酒曲方和釀造方為標(biāo)準(zhǔn),在全國(guó)推廣。至明代,金華酒風(fēng)靡一時(shí),據(jù)說(shuō)還流傳著“杜詩(shī)顏?zhàn)纸鹑A酒,海味圍棋左傳文”這樣一副對(duì)聯(lián)。

金華酒中的名品主要有錯(cuò)認(rèn)水、瀫溪春、東陽(yáng)酒、白字酒、壽生酒等。其中錯(cuò)認(rèn)水因酒色凈透如泉、味甘而醇厚得名,在宋代就成為公認(rèn)的佳釀,可惜其特殊的釀酒工藝現(xiàn)已失傳。1915年,金華壽生酒在巴拿馬博覽會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)。2008年,“金華酒釀造技藝”入選國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。

有酒必有器皿,婺州窯和金華酒可謂是婺韻雙璧。酒坊巷里,婺州窯博物館就在金華酒博物館不遠(yuǎn)處。

婺州窯產(chǎn)品為青瓷,釉色瑩潤(rùn),造型大方。其最獨(dú)特之處為乳濁釉瓷,釉色在青灰或青黃中帶灰或泛紫,釉面開裂處可見星星點(diǎn)點(diǎn)的奶白色晶體析出。制作婺州窯陶器要?dú)v經(jīng)72道工序,“婺州窯傳統(tǒng)燒制技藝”在2014年入選國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。

在婺州窯博物館里,能近距離欣賞陳新華、邵文禮等大師的作品。在老師的指導(dǎo)下,還能親手做一個(gè)器具。在歷經(jīng)拉坯成型、裝飾刻畫后,等待三四周,便可得到一個(gè)融入了你自己雙手溫度與獨(dú)特審美的婺州窯作品。

賞燈看古建,品酒做婺窯,這樣的婺韻煙火味你愛了嗎?來(lái)走讀婺州古城吧,歲月自有饋贈(zèng)。

看婺城新聞,關(guān)注婺城新聞網(wǎng)微信

<sup id="ecicy"></sup>