<sup id="ecicy"></sup>

出梅即入伏,滾滾熱浪席卷而來。于老金華人而言,金華山里靜默而鮮活的溶洞當是最佳的避暑勝地。在洞口吹吹風,進到洞里看看景,抑或是探進洞潭戲戲水,甚至抱個大西瓜蹭些許潭水的清涼,都是金華人的納涼趣事。千百年來,這一番山石奇景孕育了人間仙境,滋養了山腳下的萬戶千家,也吸引了無數慕名而來的文人雅士,讓金華的巖洞聲名遠揚。

金華奇景數巖洞

金華山自古以其特殊的地貌聞名天下,花洞、二仙洞、螺螄洞、花圃洞、李金洞、落水洞、石室洞、出氣洞、玉柱洞、野貓洞、鐵屋洞、殞星洞、讀書洞、郭洞、天深洞、石宕洞、羅漢洞、老虎洞……山中有著諸多溶洞景觀,洞中奇絕水石景觀無數,其中最為典型的當數“金華三洞”。雙龍洞于冰壺洞、朝真洞合稱“金華三洞”,歷代常相較而語。唐代杜光庭《洞天福地岳瀆名山記·三十六洞天》有“金華山金華洞元洞天”的記載,后有明嘉靖《金華縣志》載:“元祐六年秋八月,太守張壽偕僚屬樓雨于北山三洞,因名氣在上者曰朝真,中曰冰壺,下曰雙龍。”明萬歷《金華府志》亦載:“金華洞……其洞有三:巍然在上,去天若尺五者,曰朝真;洌然在中,有泉若擊鼙之聲者,曰冰壺;豁然在下,有石若白龍之升降者,曰雙龍。”三洞何以比肩?唯奇景也。

這些奇石怪景啟迪了人們豐富的想象。人們見雙龍洞中有石如帳,便道是仙人帳,還在其間辨出了帳門和帳頂,甚至看出了褶皺以及掛在一旁的衣服,還有一尾小青龍守護者一把寶劍,于是乎,便印證了仙人到此一宿的傳說。又有人辨認出冰壺洞鐘乳石群中一條魚尾及一葉魚鰭,卻不見魚頭,人們便解釋作“鯉魚跳龍門”,鯉魚半身已過龍門,魚頭變作龍頭,僅留半身待修行。又有石似慈母背幼兒,近旁一尊似人石,端坐洞中,這石人便是那送子觀音,傳言她懷中正是一個亟待送出的嬰兒,于是各家紛紛趕來求取。

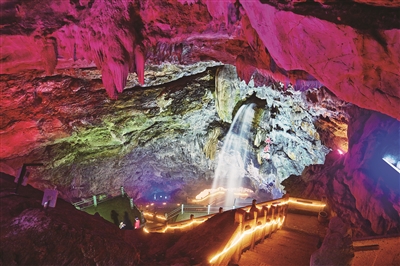

話說這冰壺洞還是郭沫若先生的最愛。“銀河倒瀉入冰壺,道是龍宮信是誣。滿壁珠璣飛作雨,一天星斗化為無。瞬看新月輪輪飽,長有驚雷陣陣呼。壓倒雙龍何足異,獲寄此景域中孤。”1964年,郭沫若游金華冰壺洞,入住當時的雙龍招待所,即興寫下了這首詩作。他筆下的冰壺洞,儼然人間仙境,演繹出一段動人心魄的九天幻景。這首詩也成為很多人認識金華冰壺洞的一個起點。

四十多年前,張林耕作為郭沫若游金華的陪同者,在《憶郭老來金華》一文中詳細記錄了1964年郭沫若游覽金華冰壺洞,并為之作詩題字的經歷:“半個世紀前,郭沫若精神飽滿,仔細地觀賞了洞口、洞內的一切風景,然后乘臥一只小船進入內洞。他對洞內的每一處古跡都看得很詳細,并邊走邊談,談笑風生。一從洞內出來,馬上對旁人講:“內洞,臥舟入洞,神秘莫測,瞬觀景物,變化多端;外洞,場面開闊,雙龍把門,是個勝地。”接著大家一起漫步上山,來到冰壺洞。他扶著欄柵,沿著石階健步而下,走近瀑布,被這一洞內瀑布奇景吸引住了,凝視好久后說:“這是一條銀河嘛?!”說著,再往下走,又回頭仰視,只見洞內一路電燈彎彎曲曲,郭沫若饒有興趣地說:“洞內還有天上月,美噢!”再繼續往下走了幾步,覺得洞內的瀑布吼聲嘩嘩地越來越響,郭沫若說:‘這是驚雷陣陣呼啊!’他越走越有勁,瀑布瀉下來的清泉從眾人身前流過,郭沫若又富有詩意地說:‘銀河倒瀉入冰壺了!’”

如今,郭沫若走過的冰壺洞依舊千年不變地守護著大自然的神奇,他曾經下榻的雙龍招待所則被改造為山景酒店,郭沫若曾經入住的房間更作為酒店文化體驗的一個亮點。

金華巖洞數雙龍

雙龍洞一直以來都是金華巖洞的代表。自徐霞客、郁達夫到葉圣陶,這些名士大家都曾為之不吝筆墨。

徐霞客于公元1636年游金華三洞,概括了各洞特色:“朝真以一隙天光為奇,冰壺以萬斛珠璣為異,雙龍水陸兼奇,幽明湊異者矣。”可見,徐霞客對其中的“雙龍洞”情有獨鐘。

雙龍洞位于洞前村附近,海拔約520米,由內外兩大溶洞及一個耳洞組成。外洞洞廳高達7—10米,面積約1200平方米,常年氣溫約15℃。徐霞客描述外洞為:“雙龍外洞,軒曠宏爽,如廣廈高穹,閭闔四啟,非復曲房之觀。”

外洞與內洞相距僅5米,由一巨大石屏相隔,僅留長10米,寬3米的地下河水道。水道水面離地下河頂灰巖僅0.3米。葉圣陶曾游金華,寫下了著名游記《記金華的兩個巖洞》,對這條水道記憶猶新:“進內洞須仰臥小舟。”另有宋代葉芳詩云:“一水穿開巖底石,片槎引入洞中天。”明代屠隆作詩曰:“千尺橫梁壓水低,輕舟仰臥入回溪。”進入內洞,只見鐘乳縱橫,千姿百態。尤以“雙龍蟠頂”最為醒目,恰為“雙龍洞”的點睛之景,歷代名家都不吝筆墨,對溶洞中的雙龍景觀做了精妙的描述。宋代著名學者方鳳在《金華洞天記》中記:“傴僂踏水入內洞……有形蜿蜒,頭角須尾,凡二,屈蟠隱見,爪尖皆白,石如玉,所謂雙龍也。”到了明代嘉靖二十七年,時任金華知縣的鄭東白在《金華記游》中記:“洞門軒豁如大廈……石蓋如砥錯,有石乳下垂,如龍升降狀。”另有徐霞客《浙游日記》中有“而石筋夭矯,石乳下垂,作種種奇形異狀,此雙龍之名所由起”的記載。現代作家葉圣陶也在《記金華的兩個巖洞》一文中寫道:“內洞的景物,首先當然是蜿蜒在洞頂的雙龍,一條黃龍,一條青龍。”

關于這“雙龍”,還有一段傳說。相傳雙龍洞本是天上王母的“香露池”,派小黃龍與小青龍日夜把守。不幸金華山一帶連年大旱,民不聊生,青黃二龍一眼望著香璐池,一眼望著人間疾苦,幾番掙扎之后,偷偷鑿開香露池,引流而下,開渠灌田,拯救了山間百姓,卻觸怒了王母。王母下令將雙龍點化為石,困于山洞內。縱是如此,雙龍照舊把頭伸出洞外,吐水入渠,潤養萬物生靈。

葉圣陶更以現代白話之魅力,一路尋蹤,溯源雙龍奇景,飽覽千古奇觀。他的《記金華的兩個巖洞》還曾被收錄教材,成為全國人民認識金華的一個窗口。那日,葉圣陶前往雙龍,迎接他的是“粉紅色的山,各色的映山紅,再加上或深或淡的新綠,眼前一片明艷”。一路迎著溪流。隨著山勢,溪流時而寬,時而窄,時而緩,時而急,溪聲也時時變換調子。入山大約五公里就到雙龍洞口。曾經,這段驚艷的筆觸讓無數人趕在春暖花開的時候來到雙龍洞,赴一場與映山紅的邂逅。

然而,炎炎盛夏,最吸引人躍躍欲試的大抵還是那一段描寫躺在小船里入雙龍洞的經歷。入了外洞,葉圣陶便躺進了一條僅容兩人并排仰臥的小船,兩頭都牽著繩子,由兩名工作人員在兩頭拉著。眼看著崖壁上的嶙峋怪石向著自己壓過來,恍惚間便入了洞……

如今,人們帶著一絲探秘的好奇心,一份游覽山川名勝的閑情,還有一種科學考古的虔誠,紛紛呼朋引伴,三五成群,來到雙龍洞。

照片由金華雙龍風景旅游區管委會提供

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>