<sup id="ecicy"></sup>

【龔曉南:一生鐘情“一抔土”】

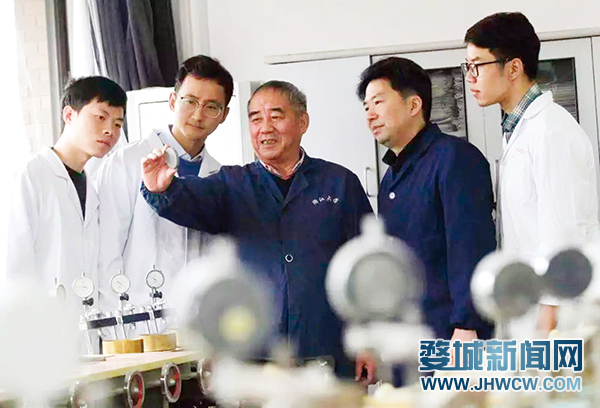

花白的頭發(fā)、和藹的笑容、睿智的眼神……在這位70多歲的老人臉上,歲月留下的不是滿目滄桑的痕跡,而是飽經(jīng)風(fēng)華、充滿閱歷的底氣。他是用心筑起科技獎的科學(xué)家,他也是“玩”了一輩子土的可愛老人。他就是土木工程學(xué)專家,中國工程院院士,浙江大學(xué)建筑工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師——龔曉南。

1944年10月,龔曉南出生在婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)的一個小山村。童年的時候,似乎每個孩子都有這樣的夢想“科學(xué)家”、“飛行員”、“警察”……龔曉南也不例外,年紀(jì)輕輕的他也擁有著一個偉大的夢想,就是成為科學(xué)家。他為此努力學(xué)習(xí),不斷思考,品學(xué)兼優(yōu)的他也成為了眾多同學(xué)的榜樣。1961年,他順利考上清華大學(xué)工業(yè)與民用建筑專業(yè)。畢業(yè)后,他又進入國防科委8601工程處從事道路、橋梁、土建等工程的施工、設(shè)計和管理工作。為了實現(xiàn)目標(biāo),龔曉南不斷進行自我提升,1978年他考入浙江大學(xué),攻讀巖土工程碩士研究生,1984年更是成為我國自己培養(yǎng)的第一位巖土工程專業(yè)博士。此后,他又前往德國Karlsruhe大學(xué)土力學(xué)與地下工程研究。“我人生的大半輩子都在跟泥巴打著交道。”龔曉南笑稱。

說起這次的《復(fù)合地基理論、關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用》的研究,龔曉南告訴記者:“我們國家對于地基理論的研究還不夠全面,而軟弱地基工程建設(shè)又是當(dāng)下的迫切要求。”他向記者介紹:“我們的天然地基處理方法難以滿足高承載力與穩(wěn)定性、低工后沉降和快速的地基處理要求,而樁基礎(chǔ)的承載力高、沉降小,但造價高,難以在大面積地基處理中使用。但是,復(fù)合地基是介于兩者之間的一種地基處理模式,它的出現(xiàn)能完美的解決目前天然地基和樁地基存在的問題。”

在交談中,記者了解到,龔曉南帶領(lǐng)團隊對復(fù)合地基理論、關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用的研究已經(jīng)持續(xù)了30年之久,他所作出的理論和技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了地基的快速、經(jīng)濟和高效處理,使復(fù)合地基成為與淺基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)并列的土木工程第三種常用地基基礎(chǔ)型式,使我國復(fù)合地基技術(shù)始終處于國際領(lǐng)先水平。“我們都說萬丈高樓平地起嘛,我想我的努力能為我們國家?guī)磉M步我就很高興了。”龔曉南說道。

一生鐘情一抔土,潛心科研幾十載。多年來,龔曉南始終走在科研的前線,發(fā)表論文356篇,出版學(xué)術(shù)著作6部,同時獲授權(quán)國家發(fā)明專利17項,實用新型專利34項;獲批國家及省部級工法4項;獲省部級特等獎和一等獎共4項。他的項目成果也被成功應(yīng)用與京津城際高速鐵路、京滬高速鐵路、廣東廣佛高速公路、浙江杭寧高速公路等許多重大工程的建設(shè),并廣泛應(yīng)用于建筑工程、高速公路、高速鐵路、市政道路、機場、港航等工程建設(shè)領(lǐng)域,社會和經(jīng)濟效益巨大。不僅如此,作為一名院士,龔曉南更以孜孜不倦的教學(xué)態(tài)度為國家培養(yǎng)優(yōu)秀的科研人才,截至目前,他已經(jīng)培養(yǎng)了巖土工程博士84名、碩士89名。

【徐日慶:積跬步而至千里】

“謝謝!謝謝!成就談不上,只能說取得了一點小突破。”當(dāng)記者連線徐日慶時,電話一頭的他謙虛而親切,爽朗的笑聲、風(fēng)趣的談吐、飽滿的聲音打破了人們一直以來對科研人員沉悶無趣的固定印象。面對榮獲國家科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎這份榮譽,徐日慶教授欣喜之余更多的是淡然和堅定重新出發(fā)的決心。“開心當(dāng)然是很開心的,自己的科研成果得到了肯定,也不辜負這么多個日日夜夜這么多科研人員共同的努力,而且能為國家為社會貢獻出自己的一份心力,我覺得很自豪。不過這次的成績只代表過去,接下來我們還有更多的科研要做,壓力和責(zé)任都在。”徐日慶教授說道。

說起走上巖土和復(fù)合地基研究這條道路,徐日慶教授簡單地歸納為“緣分”。據(jù)了解,徐日慶于1962年4月出生在婺城區(qū)安地鎮(zhèn)的西周村。1979年,他考入了東南大學(xué)的道路工程專業(yè),由于學(xué)習(xí)成績優(yōu)異,畢業(yè)后的他被分配到長安大學(xué)任教。1986年他開始攻讀碩士學(xué)位,而選擇的專業(yè)就是巖土工程。“一方面我自己對于巖土這塊的研究很感興趣,有很多值得鉆研的東西,另一方面我覺得更多的還是緣分。”徐日慶告訴記者,為了更好地拓寬自己知識結(jié)構(gòu),在碩士期間他曾遠赴美國加州大學(xué)洛杉磯分校做訪問學(xué)者。取得碩士學(xué)位后,他又考取了浙江大學(xué)巖土工程專業(yè),攻讀博士學(xué)位,隨后,在同濟大學(xué)做博士后研究工作。

“復(fù)合地基是巖土工程的一個研究方向。改革開放后,我國的基本建設(shè)發(fā)展迅速,地基處理技術(shù),特別是軟基處理技術(shù)對我國的基礎(chǔ)建設(shè)起了很好的促進作用。復(fù)合地基技術(shù)對我們國家的建筑工程、公路工程、鐵路工程都有非常重要的意義。”正是這一份堅定,徐日慶教授數(shù)十年如一日潛心專注于教學(xué)和科研。

然而要想在科研這條漫漫長路取得成果,并非是一朝一夕能完成的事。“科研本身就比較枯燥,壓力也大,像我們研究團隊光光對地基處理的研究就持續(xù)了30多年。”徐日慶教授說道。不僅如此,面對日常科研過程中遇到的難題,他常常會思考到深夜,記得有一段時間進行數(shù)值分析編程,幾千條的一個程序需要調(diào)試運行,只要一個環(huán)節(jié)出了差錯,就不能正常計算,因此常常徹夜難眠,認真思考每一個可能出錯的環(huán)節(jié)。后來,在他的不斷調(diào)試下程序總算運行成功。“當(dāng)時我很開心,就像百米跑步?jīng)_到了終點一樣,很有成就感。”他笑著說道。

數(shù)十年的積累和努力,徐日慶教授為科研事業(yè)做出了許多貢獻。他在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊及國際系列性重要會議上發(fā)表論文200多篇,其中100余篇被SCI、EI、ISTP收錄。此外,他還參編(主編)各類教材、專著和規(guī)范共13部。在他參與或主持的項目中就有一項獲國家科技進步獎一等獎,有七項獲省部級科技進步獎。

【吳文傳:奏響電網(wǎng)“協(xié)奏曲”】

“科研是一個日積月累的過程,對于這次的獎項我覺得可以理解為“水到渠成”,當(dāng)然它也是對我們整個團隊的鼓勵,對我們努力付出的肯定。”吳文傳教授說道。

據(jù)了解,吳文傳出生于1973年11月,是婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)堰頭村人。從小就成績優(yōu)異的他順利地在1991年考上了清華大學(xué)電機工程及其應(yīng)用電子技術(shù)系。隨后幾年,他努力學(xué)習(xí)本專業(yè)知識,不斷鉆研突破,在研究生畢業(yè)后,他選擇留在本系任教。在教學(xué)期間,吳文傳始終不忘自我提升,2003年他以優(yōu)秀博士論文一等獎的成績順利獲得清華大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位,后于2013年被聘為清華大學(xué)正教授。

說起從事大電網(wǎng)能量管理與運行控制、能源互聯(lián)網(wǎng)運行調(diào)度與自律控制等方面的科研和教學(xué)工作,吳文傳坦言:“這離不開家庭的影響。記得小時候家里經(jīng)常斷電,只要一斷電四周一片漆黑,什么也看不見,我就想我以后一定要解決這個問題。后來,我哥哥就讀于重慶大學(xué)電氣學(xué)院后任職國家電網(wǎng)公司,我也就順勢選擇了電氣工程這個專業(yè)。”

對于普通人而言,我們只知道科學(xué)家是一個高尚的職業(yè),科研是一項艱苦的工作,可是我們并不清楚在漫長的科研道路上凝聚的是多少人的心血。“其實復(fù)雜電網(wǎng)自律-協(xié)同自動電壓控制關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)研制與工程應(yīng)用這個項目已經(jīng)持續(xù)了20多年,在我還是學(xué)生的時候,我的導(dǎo)師就已經(jīng)開始了這個項目的研究。”吳文傳告訴記者,“由于自動電壓控制是一個閉環(huán)控制系統(tǒng),每次調(diào)試團隊人員需要全身心的投入到實驗,很多時候待在實驗室不知不覺就過了一整晚,對我們這些人來說通宵都是習(xí)以為常的事了。”

多年來,吳文傳始終堅持科研,先后獲得國家科技進步一等獎1項,國家科學(xué)技術(shù)發(fā)明獎二等獎1項,省部級一等獎4項,省部級二等獎4項,三等獎5項。同時,他也發(fā)表SCI/EI收錄學(xué)術(shù)論文300余篇,其中SCI論文78篇,授權(quán)中國發(fā)明專利100余項,美國發(fā)明專利12項,主編和合著著作3本。此外,他主持研發(fā)的多維協(xié)同有功調(diào)控系統(tǒng)在提升國家新能源發(fā)電消納水平方面發(fā)揮了重要作用,被鑒定為該領(lǐng)域重大標(biāo)志性成果,在多個省級以上電網(wǎng)應(yīng)用。

當(dāng)問及他這么多年來潛心科研的感受時,吳文傳笑著說道:“我覺得科研可以讓我獲得成就感,是一份“痛”并快樂的工作。”同時,他也給后來人提出了幾句建議:第一,做科研工作要吃得起苦,懂得樂在其中的道理;第二,要懂得團隊協(xié)作;第三,人要有情懷,要有夢想,要不斷突破自己的舒適區(qū)。

看婺城新聞,關(guān)注婺城新聞網(wǎng)微信

<sup id="ecicy"></sup>