<sup id="ecicy"></sup>

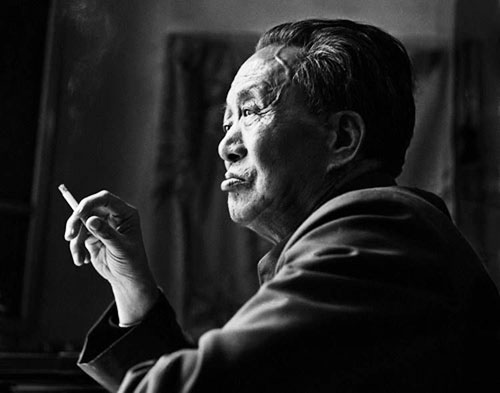

編者按:在偉大詩人艾青誕辰100周年之際,本報特刊發著名兒童文學家、國際格林兒童文學終身評委、原浙師大校長蔣風先生的文章,以資紀念。

畈田蔣是座落在金華東北角的一個極其平凡的小小的鄉村,卻因為這個小小的鄉村誕生了一位偉大的詩人而名聞世界。

這位詩人就是艾青。他是中華民族的詩壇大師,我國現實主義詩人的杰出代表,是具有世界影響的詩壇巨匠之一。

當這位屬于世界的詩壇泰斗百年誕辰即將到來,我想起五十七年前曾陪同他一起回鄉在畈田蔣度過的那二十多個日日夜夜。

艾青原名蔣海澄,我和艾青的二位弟弟海濟和海濤是同一年考進金華中學初一的。我和海濟分在乙班是同班同學,海濤分在丙班,同級不同班。對他倆的這位大哥,此前雖未見過,但我酷愛文學,早就讀過他的成名作《大堰河———我的保姆》,十分敬佩。

1953年春天,詩人艾青解放后第一次“衣錦還鄉”,我以金華地區文聯秘書長、金華市文協主席的身份,迎接這位從畈田蔣走出來的詩壇泰斗歸來。由于我熱愛詩歌又和海濟是金中同班的要好同學,與艾青一見面便分外親切。那時正好我患嚴重神經衰弱癥,不久前曾暈倒在講壇上而在家休息。艾青聽說后便動員說:“去去去,跟我一起到我老家休息幾天。”就因為這個偶然的機緣,使我有機會來到畈田蔣這個小村莊,與這位國際詩壇巨匠一起生活了二十多個日日夜夜。除了我和艾青外,當年中共金華地委書記李學智為了保護詩人的安全,特派了一位警衛員隨行。

在去畈田蔣之前,艾青由金華地委安排地委大院里住了近一周,并召開過一次座談會,由金華地區文聯主持、艾青在會上講中國畫,他說“國畫國畫變化不大”。但他對齊白石的畫,特別欣賞,在會上他一再提到“白石老人的畫我就是喜歡”。與故鄉文藝界座談之后,為收集創作素材,決定到畈田蔣住一段時間,并要我陪伴他一起去。我雖是金華人,畈田蔣從未到過,但它對我來說并不陌生,我早就在詩人筆下神游過這個“小小的鄉村”。

它被一條山崗所伸出的手臂環護著。

山崗上是年老的常常呻吟的松樹;

還有紅葉子像鴨掌般撐開的楓樹,

高大的結著帽子的果實的櫸子樹,

和老槐樹,主干被雷霆劈斷的老槐樹,

這些年老的樹,在山崗上集成樹林,

蔭蔽著一個古老的鄉村和它的居民……

還有“外面圍著石砌的圍墻或竹編的籬笆”的果樹園,還有“村路邊的那些石井”,村子里“用卵石或石板鋪的曲曲折折窄小的道路,它們從鄉村通到溪流、山崗和樹林”、鄉村中間有一個平坦的廣場,“大人們在那里打麥、摜豆、揚谷、篩米……長長的橫竹竿上飄著未干的衣服和褲子”,離這廣場不遠就是詩人的故居。

艾青告訴我,他出生的老房子因祝融氏的光顧已付之一炬。現在的三間兩廂的兩層樓房是在原址重建的新居,座落在這小小的村落的中央。其實新居也不新了。

當年并不從大門進出,而是從左側的旁門進去。在那半新的大門上釘著“光榮人家”的小牌匾,標示詩人是一位趕赴革命圣地延安的老革命。

跨進門去,詩人的姑母迎了上來,還有附近的村民鄰居聞訊趕來看熱鬧……

主人把艾青和我安頓在左側樓下的廂房內,也許這是有意的安排,因為艾青就誕生于這間西廂房,雖不是原屋,卻是原址原樣重建的。室內除了一張三尺二寬的單人床外,就是靠窗朝天井的一張半方桌和一對木靠背椅,別無他物。用今天的眼光來看,不僅簡陋,而且實在太寒酸了。艾青和我都是從戰爭年代走過來的,且在解放不久那物質十分貧乏的時代,人們都習慣于因陋就簡,也就兩人在那三尺二寬的單人床上與他并頭拼足合睡了二十多個夜晚。隨行的那位警衛員則安排他睡在大門后與堂前后的過道里,用一方門板搭了一個鋪。也許就為警衛的需要。

當年,畈田蔣尚未通電,夜晚照明僅靠一盞煤油燈。一到夜晚,這點燈光無法供我們兩人讀書寫字,更不用說那年代鄉村里,也找不到書報可看。每當夜幕降臨之前,用了晚餐,艾青和我,有時帶上那位警衛員在村道上邊聊邊散步。

走了一圈回來,無事可做,也為了替主人節省一點照明的煤油。干脆熄了燈。兩人并頭共枕躺下聊天。“摸黑聊天”成了那段值得紀念的日常功課,也是打發時光的好方法。

回到老家也許觸景生情,他跟我談得最多的是他的出生、命運和叛逆的性格,他說他出生于一個地主家庭,他父親蔣景鋆,是個知識分子,是個膽小怕事、安分守己的最最平庸的人,“在最動蕩的時代里,度過了最平靜的一生,像無數個地主一樣:中庸、保守、吝嗇、自滿,”也有點迷信,當他出生時遇上難產,找了算命先生算一命,說他是“克父母”而來到人間的,使得這個本來富裕安樂的家蒙上一層可怕的陰影,于是趕忙將他送到一個貧苦的農婦家哺養,這位用乳汁喂養他長大的保姆名叫大葉荷。這就是后來他的成名詩作《大堰河———我的保姆》中的主人公。那年代貧苦的農婦連名字也沒有的,大堰河的“名字就是生她的村莊的名字”,那村莊本叫“大葉荷”,當地的鄉音“大葉荷”與“大堰河”完全一樣,他寫詩時用諧音改動了一下。她是從大葉荷村以童養媳身份嫁到畈田蔣來的。

艾青跟我談到他的保姆大葉荷時,時時刻刻流露出一種感激的深情。由于他親生的父母聽信算命先生一派妄言,他從一個富裕的家庭被推進一個貧農的家,大葉荷卻用自己的乳汁哺育他長大。他談到他在大葉荷家過的童年雖很凄苦,卻很溫暖。聲聲感人肺腑,句句情意深長。聽了艾青深情訴說他對大葉荷的那些平凡的故事之后,我才真正懂得《大堰河———我的保姆》之所以成為不朽詩篇的緣由。正是詩人用飽蘸濃情的筆墨抒發自己思念和感悟的產物。他跟我講過《大堰河———我的保姆》的創作經過:1932年他從法國留學歸來,在上海參加左翼美術家聯盟。被反動派逮捕關進監獄,在牢房小小的窗口看到昏暗中飄著雪,想起了這位用自己乳汁無私奉獻的農婦,想起了寒冷的雪花也覆蓋了那大堰河“黃土下的紫色的靈魂”,他用憂郁的聲調給我講了一個情思深厚的故事。

深深的思念促使闊別故鄉十六年的他,在踏上心里日夜縈回的故土的第一件事,便是要到大葉荷墳上憑吊一番。第二天,他便找到大葉荷的兒子蔣正銀一起去掃墓。早飯后便在蔣正銀的帶領下沿著窄小的田埂走向村后小山坡,找到茅草叢生的一個淺淺的小土坡,艾青在墓前沉默不語,眼睛潤濕了,慢慢地掉下一顆顆悼念的淚水……

在1953年春天的那二十多個日日夜夜,他雖跟我談過他的父親,卻從未提到他親生母親。他回鄉的第一件事是去大葉荷墳上憑吊,寄托思念。但始終未去他父母墳上掃墓,盡管他父母的墓地也在村邊的東南角,近在咫尺。有一天,他又想起生養大葉荷的那個村莊,我倆邊走邊打聽,走了六、七里路到那個被艾青誤稱為大堰河的小村。村里人卻誰也不識他奶媽,更無法指出那座破敗的奶媽的舊居,他悵然若失地走了回來……

晚上,艾青又談起他的父親,是村里一個有頭有面的知識分子,上過七年私塾,又在浙江七中讀了中學。在清末民初,是村里第一個剪去辮子的“維新派”信徒,家里訂了《申報》和《東方雜志》,堂前擺著自鳴鐘,房里點著美孚燈,對子女管教十分嚴格,等到艾青中學畢業時,本希望作為長子的他,能考上法政大學,或去學金融經濟,可管好這份令人羨慕的家產,但他沒有聽從父親的教誨,選擇了畫筆,由于對兒子望子成龍的絕望,曾傷心得一夜哭到天亮,仍然無法感動他這顆叛逆的心。1928年十八歲的他仍舊背上行囊進了杭州西湖藝專。在藝專僅僅學了一年,他就因出色的藝術資質,受到林風眠校長的關注,勸導他說:“你別在這里浪費時間、浪費青春了,還是去巴黎深造吧!”于是他“帶著少年人的幻想和熱情”,用無數謊話,騙取父親的同情和認可,正如他在《我的父親》這首寫于延安的長詩中描繪的那樣,一天晚上他父親從地板下面,取出了一千塊鷹洋,兩手抖索,臉色陰沉,一邊數錢,一邊叮嚀:“你過幾年就回來,千萬不可樂而忘返!……他滿口應允,敷衍著父親。

就這樣,“像一只飄散著香氣的獨木船”,“離開了他小小的村莊,跟隨孫福熙、孫伏國、雷圭元和沈玉山、俞福祚、龔玨結伴出國,經過一個多月的航行,終于到了他日思夜盼的那個閃爍著藝術之光的浪漫之都巴黎。

在巴黎,他一方面學畫,一方面讀了不少哲學和文學的書。他父親怕他在巴黎這個花花世界里樂而忘返,很快就斷了供給,他只好半工半讀。在巴黎街頭流浪的那三年歲月,從彩色的歐羅巴揀回了一支蘆笛,“在大西洋邊,像在自己家里一般走著,常常餓著肚子,用畫筆涂抹著拿破侖的鑄像、凱旋門、鐵塔,還有女性、春藥、酒,還有銀行,證券交易所,有時整天沉醉在盧佛爾博物館里,不想出來……

我就像一個愛聽故事的孩子一樣沉迷在他那些真實的故事中,很少插嘴。聽到這里,我忍不住問了一句:“那您又為什么不進藝術院校完成學業,然后回國呢?”

他心情激動地告訴我:1931年底的一天,他在巴黎近郊帶著畫板寫生,一個喝得醉醺醺的法國佬走過來看了一眼他畫的畫后,氣咻咻地說:“中國人,國家快亡了,你還在這里畫畫,你真想當亡國奴嗎?”艾青說:“當時,這句話真好似一記響亮的耳光,把我打蒙了。”他便趕忙寫信給父親要了一筆回國的旅費,“空垂著兩臂,走上了懊喪的歸途。”

回到上海不久,艾青便因參加中共領導的左翼文藝活動而被捕,關進巡捕房的監獄。透過唯一的小鐵窗,“對于一切在我記憶里留著烙印的東西都在懷念著……”就在一個下雪天,使他想起以乳汁養育過他的保姆,寫下了傳世的名篇《大堰河———我的保姆》……

他豐富的經歷和獨特的際遇,都化作動聽感人的故事,有時勁道上來,如數家珍,可以徹夜不眠。也許那時的鄉村生活實在太單調、太枯燥了。白天還可以到附近山野田間走走,一到掌燈時分,除了聊天就找不到別的消磨時間的方式。也許那段時間剛好他正在與夫人韋熒鬧離婚,內心有許多感情和苦惱要發泄,而身邊只有我這個可以談談的朋友,他把郁積的情愫全化作故事向我傾訴。每到晚飯后散步歸來,便早早躺在床上,聊呀聊到兩人都進入夢鄉為止。

一覺醒來,又有談不完的故事:七七事變爆發前夕,艾青獲釋出獄。他說他在上海、杭州作短暫逗留便回到金華。在畈田蔣住了個把月。由父母操辦與義烏上溪八婺女中畢業的張竹如結婚。這年張才十六歲。1937年夏受抗日救亡的召喚,他就帶著竹如去了上海,爾后,隨著抗日救亡的隊伍輾轉到了杭州、武漢、臨汾、西安、衡山,到了桂林。1939年在湖南與張竹如分了手。

在桂林,在這個風景秀麗甲天下的名城,他與韋熒認識了。后來到昆明,因韋熒的大膽追求而結合,在周總理的引導和安排下一起去了延安。這時韋熒生了孩子,好動的韋熒愛跳交誼舞,而當年的延安盛行跳舞,韋熒常常把嗷嗷待哺的孩子丟給艾青,詩人只得抱著餓得哇哇叫的孩子,找遍延安市內的每一個舞會……

每個夜晚,我都好似聽《一千零一夜》一樣聽著詩人談自己的往事,度過了一個又一個畈田蔣之夜。

那年,詩人是為了深入生活回鄉收集創作素材的。在抗日戰爭時期傅村一帶有一位極富傳奇色彩的英雄人物,就是從農村裁縫成為游擊隊長的楊明經,成了詩人采訪的主要對象。

在畈田蔣那些白天,楊明經一有空就來到艾青的故居,就在我們下榻的那間廂房里窗下的半方桌旁,詩人坐在正中木靠背椅上,一邊聽一邊記,楊明經坐在半方桌的橫頭的木椅上,繪聲繪色地談他敵后斗爭的故事。后來,我軍奉命北撤,楊家村的楊大媽的兒子因傷不能隨部隊轉移,在深更半夜把一支長馬槍和一支短槍交給媽媽隱藏,就悄悄地走了。楊大媽就把短槍埋在灶房的灰坑里,把長馬槍隱蔽在一個墓穴中。后來這件事被特務偵察到線索,抓走了楊大媽,用刑逼供,但楊大媽堅不吐實,一問三不知。特務又把楊大媽的丈夫抓去酷刑拷問,也一無所獲。她丈夫后來伺機越獄逃跑,被看守開槍打傷,又被抓回,被折磨得一病不起。臨終前將埋槍的地點吐露給知心的同志。后來游擊隊回來了終于在楊大媽的指引下找到隱藏了四年的兩支槍。這就是艾青后來回北京創作的長詩《藏槍記》的素材。當年我也好像聽故事一樣坐在那張木板床上傾聽。

有時,楊明經有事不能來,有時確實寫得太累了。艾青就拉著我到村外田野里走走,尋覓他記憶里的那些童年留存下的鄉村景象:

我想想鄉村邊上澄清的池沼———

它的周圍密密地環抱著濃綠的楊樹

水面浮著菱葉、水葫蘆、睡蓮的白花

有一次,走到村外一個水塘邊,他深深地為那里水面浮著的菱葉、水葫蘆葉、睡蓮的白花所吸引了,駐足欣賞,久久不愿離去,我用帶去的那架古老的相機,按下一個又一個畫面。他和我散步時去得最多的是畈田蔣西邊的兩周村。這是個僅數十戶人口的小村,離畈田蔣不足百米。艾青最喜愛的是村口一對大樟樹。兩株古樟相距十多米。西邊這株更古老,得十多個人才能合抱。樹干中間已成空洞,可容六七個人。洞口立一石碑神位。東邊一株稍小,但也夠六、七人合圍。艾青說他童年常來此處爬樹戲嬉。講到這段經歷,他臉上漾開一臉童趣。有一天,他還帶了一疊畫紙來寫生,畫下一片蒼勁的綠蔭。有一次,他又帶了他的侄子鵬旭,要我拍下合影。記得有一次在田野漫步時,走過路邊幾株粗大的羅漢松,他也十分感興趣,要我從不同側面拍了好幾張照片,在那二十多天里,一共拍了兩卷柯達黑白軟片。當他離鄉回京時,全部送他帶歸保存。

在艾青童年記憶中還有一個揮之不去的形象,那就是在畈田蔣西北側的雙尖山,這座海拔800多米的高山是金華山山脈的一支。距離畈田蔣約20里。當他完成《藏槍記》采訪之后,特地約了兩三位童年時代要好的鄉親,由大葉荷的兒子蔣正銀當向導,去爬雙尖山,那是個陰天,沒有見到他回鄉后的第二年在北京寫的長篇抒情詩《雙尖山》所描寫的晴天景色:“白云敷上陽光,像一條金帶”繚繞在山腰,雙尖山“像一個古代的騎兵”“在天邊馳騁”,恰好欣賞到陰天“像一個被囚禁的武士”,“那巨大而憂郁的影子”。沿著石階,一步一步向上爬,在陰郁的山林中感到分外幽靜,聽到悅耳的鳥鳴,領略到“鳥鳴山更幽”的詩情。攀爬到半山,詩人邀我和他合影,同行的都是農民,從來沒有拿過相機,只得由我先對好光取好景,讓同行的警衛員來掀快門。遺憾的是從來不曾拍過照的手還是抖動了,留下一個不清晰的模糊的影子,但還是一張彌足珍貴的留影。

下了雙尖山,又去瞻仰蕭皇塘八大隊抗日指揮所舊址,又到吳店路上憑吊了游擊隊與日軍激戰的一座橋,才帶著一身倦容回到畈田蔣。詩人返京后的第二年春天的一個早晨,一覺醒來,聽到婉轉的鳥鳴聲,使他想象的翅膀翩翩飛舞,他又想起家鄉雙尖山上多次聽到熟諳的歌聲,詩情畫意又在他腦海里翻騰,揮筆寫下又一篇傳世的不朽詩篇:《雙尖山》,深情地唱出了“親愛的雙尖山/ 你是我的搖籃———”,其實豈只雙尖山,他的搖籃應該是他日思夢想的畈田蔣,更應該是生養他的金華這片土地。這可從他的詩句:“為什么我的眼里常含淚水,我對這土地愛得深沉……”找到證明。從我1953年春天在畈田蔣和艾青近距離相處了二十多個日日夜夜,感受到這份深情。寫到這里,在我腦海又浮現出他那些不朽的詩篇———

假如我是一只鳥,

我也應該用嘶啞的喉嚨歌唱:

這被暴風雨所打擊著的土地,

這永遠洶涌著我們的悲憤的河流,

這無止息地吹刮著的激怒的風,

和那來自林間的無比溫柔的黎明……

———然后我死了,

連羽毛也腐爛在土地里面。

詩人對生養他的這片神州大地的感情是多么深沉、多么誠摯啊!

當我即將結篇時,夜已深,面對孤燈,窗外綿綿的春雨,使我想起杜筍鶴的詩句:“半夜燈前十年事,一時隨雨到心頭。”何止十年,五十七年前那段故事———在畈田蔣那二十多個日日夜夜,好似電影似的一一涌向心頭。如今故人早已西去,過去相伴的日子,如煙如夢,總有一種“花自飄零水自流”的傷感伴隨著浮上腦際。

今年是詩人百年誕辰,一個值得紀念的時刻。百年歲月,無盡滄桑,時間遠去,詩魂永存。又是一年春水綠的時刻,我就把五十七年的往事隨筆寫下,聊作留得相思一點。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>