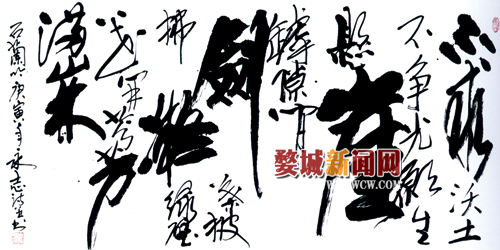

人物介紹:周永志,1938年出生,字良廉,別署八面野樵,浙江東陽人。中國十大書法家、當代書壇巨匠、中國書法藝術研究協會副主席、北京周永志書法藝術研究院顧問、北京央文國際藝術經理人機構簽約藝術家、中國精品藝術特約顧問、中國中外名人文化研究會書刊編委員會理事、橫店影視城周永志藝術館館長。其書法取法趙孟頫、張旭、懷素等歷代書家,作品在國內國際書法大賽中多次獲獎,并數次赴約到世界各地交流展出。作品被云南扎西碑林管委會、北京龍吟雅風文化藝術研究院、日本東洋教育文化研究所、日本制藥株式會社、中國長城博物館(國家級)、上海小西生物技術有限公司等單位收藏,近年來作品更是受到演藝界、收藏界、商界知名人士的熱捧與投資收藏,并應邀為影視界名流、知名企業家題寫座右銘、公司牌匾。其書法被選入《當代書壇巨匠》、《中國當代書畫藝術家收藏大典》、《中國十大書法家》、《影響中國100位藝術家》(當代卷)、《2008北京奧運書畫拍賣作品專輯》(珍藏版)等名家書法著作中。其書作藝術特點以個性顯明獨特著稱。《中國收藏》評其書法:“筆勢縱橫、氣勢美、意境美、三美結合,”《藝術與價值》點評周永志的書法“大氣磅礴,揮灑自如,一時急瀉如風雨雷電,一時平靜如松生空谷.....”先后出版《赤松黃大仙仙鄉古詩詞》《唐宋詩詞》《奧運中國源》《好運來虎字成語掛歷》等草書作品。

練出來的書法家

上午九點,走進市區新建巷周永志老師的家,只見他正握筆疾書,見到記者的到來,周永志老師才放下手中的毛筆,熱情地開始招呼起來。

周永志的書法取自張旭、懷素等歷代名家,作品在全國書法大賽中多次獲獎并到日本、香港展出,多幅書作被日本東洋教育研究社、北京協美國際書畫研究院等單位收藏。連書法巨擘歐陽中石也對他的字贊不絕口:“將書法的氣度與韻致,精制與飄逸,疏朗與渾樸等風神特質保留與繼承而又得以出色創造的發展,結構精嚴而朗秀,練達平正中極盡虛實,擒縱之變,表現出豪放充沛的氣象。”

然而,寫得這么一首好字的周永志,你可曾想到當初他曾被笑稱為“雞爪老師”。回憶起自己當初練習書法的經歷,周永志笑著說練字是逼出來的。

周永志原來是橫店鎮后岑山苦竹嶺村人,上世紀六十年代初周永志到金華市瑯玡中學當高中語文教師。在一篇題為《學書趣談》的回憶文章中,周永志這樣寫道:“我的毛筆字寫得不好,直到1959年我從師范學院畢業參加工作,字仍寫得像‘雞爪’一樣難看。那時我在農村中學教語文,經常有村民找上門來,請我寫籮筐、扁擔、斗笠上的字,遇上喜事還請我寫對聯。我總是想方設法推辭。有一次,一名老農拿著一對打算送給外甥結婚用的掛軸,要我在掛軸上寫字。我實在推辭不掉,只好硬著頭皮寫。老農回家后大怒說,‘過去小學老師都寫得一手好字,想不到現在中學老師寫的字像雞爪。這樣的掛軸送給外甥,我和外甥的面子都要丟光了。’于是,老農重新買了一對掛軸,另請當地醫院一名老中醫寫。”

這件事對周永志的打擊很大,立志要寫一手漂亮的字。在這以后的五年里,他從不間斷,奮發地練習毛筆字,臨習了趙孟頫、張旭、懷素等名家字帖。每天的午睡時間、晚上辦公后的時間他幾乎都花在了練字上。練了五年,他的字開始拿得出手。當地的農民也開始重新找他寫字,連學校和區里的布告、標語、橫幅也由他提筆。“五一路菜市場”、“永樂苑”、“玉壺賓館”等市區多處字匾均由他題寫。

如今,周永志的書法作品在全國書法大賽中多次獲獎并到日本、香港展出,多幅書法作品被日本東洋教育研究社、北京協美國際書畫研究院等單位收藏。《中國收藏》評價周永志的書法,“筆勢縱橫,淋漓痛快。師古而不泥古,勇于突破,作品中有著強烈的自我意識。”香港書法家評論他的字“形體美、氣勢美、意境美三美結合,頗具道家氣韻”。原中國書法家協會主席沈鵬稱周永志的字“行筆中起運轉止,無不絲絲入扣……沉著從容,提按頓挫,無不運作自如,似成竹之在胸”。盡管收到這么多好的評價,周永志仍舊筆耕不輟,堅持每天苦練書法,早上6點到11點,都是他志練習書法的時間,若不是有特殊情況,這一習慣便是雷打不動,十幾年來都是如此。

鮮為人知的書法家

近年來,隨著媒體、雜志等的宣傳介紹,周永志聲名鵲起,在我國書法界也有了一定的名氣。經常有組織邀請他參加各類活動,還有不少刊物向他征稿、編書。《當代書壇巨匠》更是把他和國內書法名家沈鵬、歐陽中石、李鐸、王學仲等同列為“巨匠”,向他征稿,將他作名家介紹。今年年初,周永志剛參加完2012海口新年藝術展覽,收到了一致的好評。近日,他又積極創作,為4月份婺城區教研局主辦的周永志書法作品展以及5月份杭州西子畫院的書法展準備作品。而這樣一位在外馳聲走譽的書法家,在金華卻鮮有人知。

2011年,周永志也在東陽博物館舉辦的個人書法展效果并不是特別理想。大概就是因為金華本地人對他的了解太少了。第一次將周永志的面孔帶到金華人面前是源于《金華晚報》2008年8月8日D21版的一篇《奧運中國源》。

當時,《藝術與價值》、《中國收藏》、《書法報》、《中國酒文化》等報刊相繼刊登了周永志的12幅奧運“中國源”書法作品。《藝術與價值》的執行主編張潤喜還親自撰文點評周永志的12幅奧運“中國源”書法作品,稱贊該作品“大氣磅礴、揮灑自如。同時,周永志的12幅奧運“中國源”書法作品已由杭州“中華老字號”——創建于1875年的杭州王星記扇廠制作成工藝紙扇,并將作為奧運工藝扇公開發行。《金華晚報》的記者何百林注意到了這件事,并且驚訝得發現周永志原來是金華人,于是就寫了《奧運中國源》一文,將周永志老師帶到了大家面前。

奧運中國源一文寫的是周永志通過自己考證出的12個奧運會項目在中國的起源。周永志通過考證這12個奧運會比賽項目的中國源頭后,根據12個項目的考證情況,分別寫了一首七言詩,以方便人們記住這12個項目在中國的起源。寫好七言詩后,他決定用草書的形式將12首詩寫成書法作品。為寫好這12首奧運“中國源”詩作,他反復練習,精心安排,最后用橫式、豎式、扇式三種格式寫成了12幅奧運“中國源”書法作品。

風格獨樹一幟的書法家

周永志擅長草書,他自稱自己是一草根書法愛好者。遠看是畫,近看是字。如巨石天降,轟然墜地;如驚鴻乍起,無跡可尋。這是他獨樹一幟的風格。問及怎么想到要這樣寫字,周永志透露了創作靈感來源。

1998年,受雙龍風景區邀請,周永志去幫忙開發仙瀑洞,任務是體驗過后題一首詩。這樣,他不得不深入洞穴,親身感悟。任務結束后,由于對仙瀑洞印象太深了,當他拿起毛筆寫字時,洞里的景物就像印在了他的腦子里,以至于寫字都受其影響。當看到一塊巨大的石頭擋在面前時,他筆下便會濃墨重彩地寫出一個大字,獨占一行;當看到空的地方時,他又會在紙上留白;而當看到路邊的小石頭時,他又會寫出一些微留雪痕的小字來。就是這樣一次特殊經歷,讓他的草書達到了“字”“景”合一的程度。

2009年9月,周永志受邀參加了在北京舉行的“喜迎新中國成立60周年大型書畫鑒賞及交流筆會”活動。這是他平生第一次去北京。

據周永志回憶,當時參加筆會的多是我國的“老部長”、“老將軍”,還有一些是在我國書法界比較有名氣的大書法家。“我只是一個無名小卒,能被邀請參加這樣的活動,真是三生有幸。”當時,筆會現場掛了很多來自全國各地的不同書法家的作品,周永志的作品也在其中。

周永志說,參加筆會的人他一個都不認識,剛開始也不敢多和別人交流,只是靜靜地坐在位置上。休息時,突然有人走到他面前,和他說話。原來,在滿墻的書法作品中,周永志的作品吸引了臺下眾多的目光。因為他的作品“近看是一幅字,遠看卻是一幅畫”。

因為作品與眾不同,周永志一下子成了現場的“明星”。“老部長”、“老將軍”們紛紛走過來和他交流書法,有的向他索要作品,有的留下了他的聯系方式。“他們不僅要我的作品,還和我合影留念。”周永志說,帶去的作品全被人要了去,現場還寫了不少,當時他真有種當明星的感覺,沒想到他的作品如此受人肯定和喜愛,要知道在這些老同志的手里,不知道有多少名家字畫呢。他還記得當時有個老同志,不僅在臺下和他合影,還把他的作品拿到臺上展示,并再次拍照合影。